北京航空食品有限公司:改革开放以来第一家合资企业的历史见证

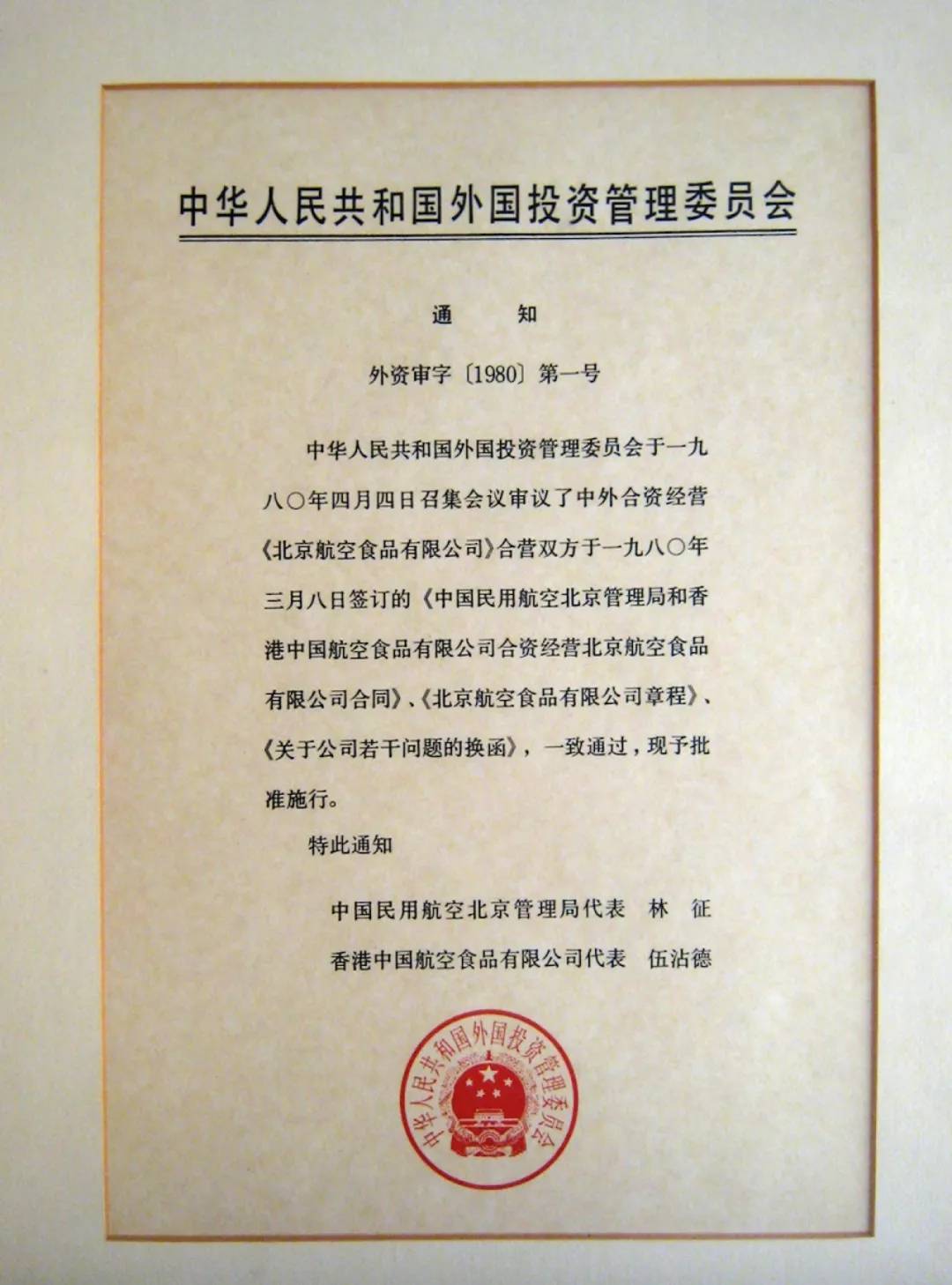

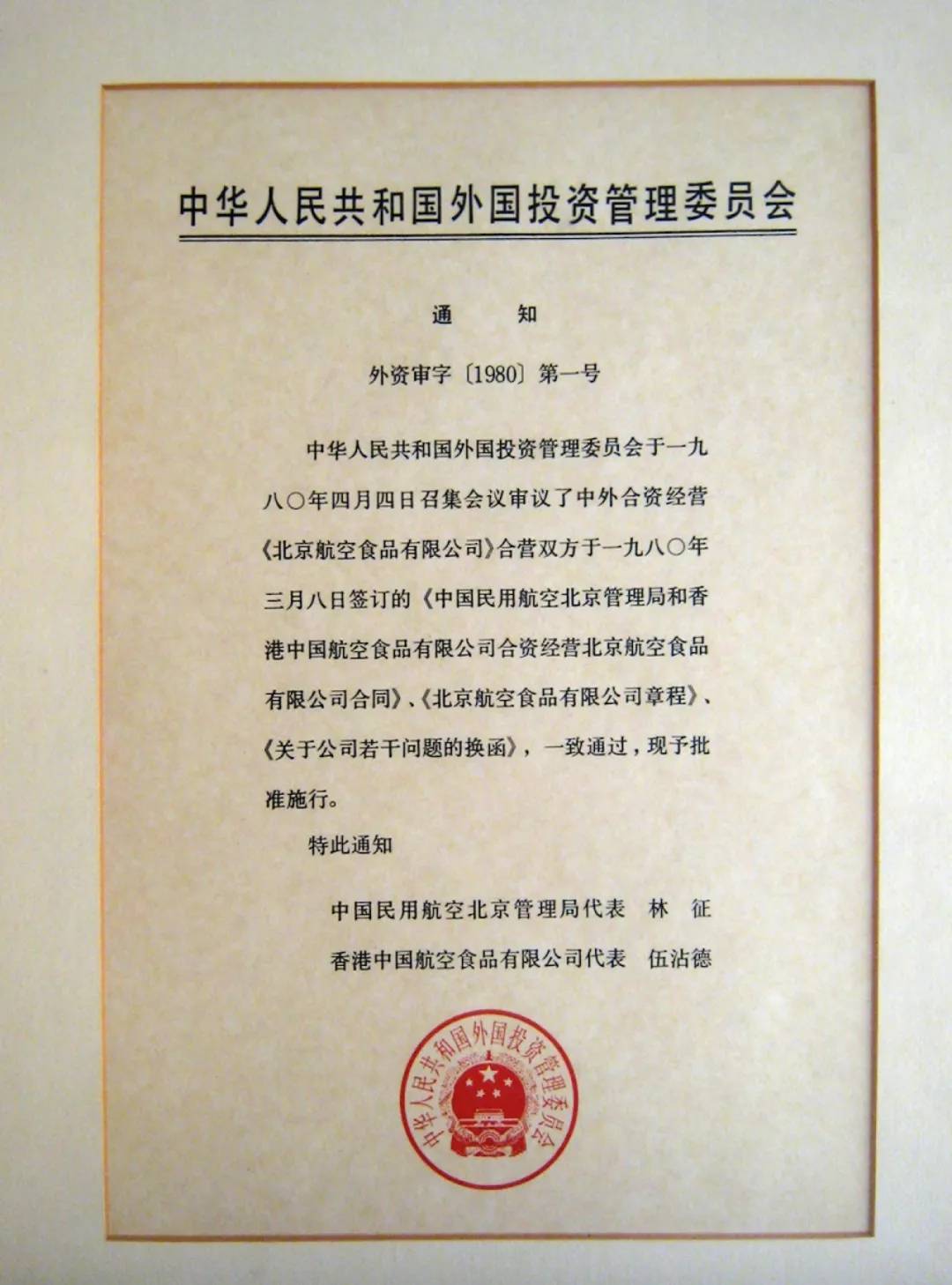

一个棕色的木质相框里,放着一张“外资批准字[1980]号”批准通知书的复制品,上面盖着“中华人民共和国外国投资管理委员会”的红色印章,陈列在北京航空食品有限公司(以下简称北京航空食品)三期配餐楼一楼。

改革开放以来第一家合资企业北京航空食品有限公司的批准通知书,是具有历史意义的外资批准文号(1980)。照片由受访者提供

正是因为38年前的这份批准,1980年5月开业的北京航空食品公司才成为“001号”合资公司,投资方两家分别是中国民航北京管理局和香港中国航空食品有限公司。前者出资300万元,占股份51%;后者出资288万元,占股份49%。

当时,合资企业是中国吸引外商直接投资的唯一途径,其余两种“三资企业”——外商独资企业和中外合作企业,直到1986年和1995年才出现。

在这里,改革开放初期,中国人发现了接触世界、学习世界的窗口,外商也在这里打开了进入中国的大门。“那是我第一次知道什么叫与国际接轨。”现任北京航空食品公司行政总厨的付彦军说。

1980年北京航空食品合资公司签约仪式。内地代表夏彦与香港代表吴占德。照片由受访者提供

有很多东西我还没见过。

38年前的秋天,19岁的付彦君第一次到北京首都机场路附近的北京航空食品有限公司上班。

当时,北京航空食品成立还不到半年,整个公司只有首都机场附近的一栋两层楼。

1980年公司一期餐饮大楼照片。图片由受访者提供

1995年北京航空食品二期配餐大楼。照片由受访者提供

上班第一天,他被分配到热厨房,一进热厨房,这个刚从北京服务学校烹饪专业毕业的年轻人就被震惊了。

那时,城里的餐馆还在烧煤,但这里的厨房已经用上了管道煤气。台面、蒸锅、煎锅都是不锈钢材质,用高压水枪一冲就干净。电煎锅外面还有旋钮,可以随意控制油温。这些今天看来平凡的厨房用具,在近40年前绝对引人注目。

还有更多市场上很少见到或者买不到的食材:抱子甘蓝、甜豌豆、绿芦笋等蔬菜都是出口级的;大块的牛排、羊排来自澳大利亚、加拿大;从挪威进口的橙红色三文鱼,脂肪纹路洁白漂亮;装在箱子里空运的大龙虾,到北京时还活着……“装龙虾的箱子里还放着蓝色的冰块,防止龙虾冻死,这是我以前从来没见过的。”付彦军回忆道。

当时国产面粉面筋含量不够高,烤出来的面包没有嚼劲,为了做出有嚼劲的法式面包,北京航食还从国外采购面粉。

走出厨房,公司里有一台可以供应热水的饮水机,旁边还放着一叠锥形的一次性纸杯,方便员工随时取用。“那时候,我们上班开始使用考勤卡,你的时间都记录在卡上。”付艳君觉得,过去在香港电影里看过的场景,突然出现在自己的生活中,让她有些意外,也有些开心。

在北京航空食品公司,付彦君学会做的第一道菜是清炒鸡丁。

“我立刻就想,鸡丁为什么要这样炒?这制作流程跟我以前学的不一样。”在学校,傅杨军主要学习鲁菜、川菜,炒鸡丁总是需要快火。但在航空餐上,制作流程就不一样了。“渐渐地,我了解到航空餐的特点:因为制作后要快速冷却,冷链储存和运输,在飞机上还需要重新加热,所以要探索创新工艺流程,防止餐食在飞机上重新加热后变干。”

作为当时国内第一家航空配餐公司,北京航食成立后迅速占领航空配餐市场,据中国民航大学学报报道,公司开业一年零八个月内,内地已全部收回300万元投资。

“80年代,我一个月基本工资61元,加上奖金大概有六七百元。”付艳君记得,当时平均月工资只有几十元,她却花了160多元买了一块日本电子表。“当时眼睛都没眨一下,但买了之后根本不敢跟家里说多少钱。”

1980年北京航空食品公司成立之初的配餐室。照片由受访者提供

外汇、渠道和经验

“这个合资公司一开始能成功,并不容易。”曾担任北京航空食品公司执行董事、董事长的许百灵说。

1979年,47岁的许百龄担任中国民航北京管理局局长。北京航食成立前,飞机餐食由北京管理局机场配餐室负责准备,当时配餐人员30余人,平均每天要准备600多份餐食,仅供应3家外国航空公司。

“他们骑着自行车,背着饭盒,饭盒里装满了罐头、面包、苹果等,罐头里有梅林的午餐肉、凤尾鱼等。”付彦军记得,在一些老式飞机上,中式炒菜等餐食都装在大大的铝制饭盒里,加热后再分发给乘客,那种感觉和普通部队的大食堂没太大区别。

为了提高国内航空餐食的质量,徐百灵曾到日本、中国香港等国家和地区进行过专门考察,也考虑过与海外配餐公司合作。“但合作首先要有钱,要有外汇,民航没有这些。”徐百灵说。

此时,香港美心集团创始人胡崇德及其女儿胡淑菁来到内地寻求合作。该公司由广东台山人胡崇德、胡崇德兄弟俩于1956年创立,发展成为香港最大的饮食集团。经过数月谈判,内地以300万元折价收购机场路的饮食车间;港方提供288万元外汇购买设备。

“当时美国、西欧对中国实施制裁,就算你有钱,也很难买到西方的先进设备。”徐百灵告诉新京报记者,在这种情况下,吴占德以香港公司的名义,用港币从法国、德国等地订购面包炉、洗碗机等厨房设备,再利用中国民航局的飞机将设备运回国内。

在许百龄看来,香港不仅提供了外汇和设备购买渠道,吴占德等人在食品生产方面的经验也很宝贵。“当时吴家在香港的生意很大,对市场各方面情况都很熟悉,而且考察了多家外国公司,才最终决定从哪家公司购买。”许百龄说,如果给民航同样的资金去国外购买设备,肯定买不到这么好的设备,“因为你不懂。”

在计划经济时代,北京航空食品也使用了很多从中国采购的高端食材。“比如80年代的中餐,就有葱烧海参、烤花胶、红烧虾等。”付彦军说,“因为是合资企业,当时北京只有一家这样的公司,而且有‘特供’的配额。”

西式煎牛排、黄油虾球、烤火鸡、鹅肝酱、日式照烧鸡、天妇罗等深受欢迎;在中餐领域,烤鸭、软煎鱼、无锡排骨、锅巴豆腐等传统菜肴也由北京航食在天空中供应。

“我们给外航提供的餐食有中西式两种,可以让乘客自行选择。”北京航食研发总厨刘江说,让外国乘客在机上还未入境就能品尝到正宗的中餐。

据中国民航大学学报报道,至1984年,北京航食已与美国、日本、瑞士等国的航空公司建立了合作关系,在飞往北京的14家外国航空公司中,除英国航空公司在香港供应餐食外,其余航线的餐食均由北京航食负责。

除了航空餐,北京航食的面包糕点几乎是北京最好的。1982年前后,北京航食还在长安街东延的建国门外的“国际俱乐部”大楼里开了一家西餐厅,每三个月轮换一批外国厨师和菜品。徐百龄说,“西餐厅生意很火爆,有时一票难求。”

不久之后,附近的外国使馆、外商企业纷纷找到北京航空食品,希望其为自己的晚宴、酒会提供餐食。

北京航食的扩张早已不止是首都机场路那栋两层小楼。1995年,北京航食在原有建筑旁修建了一栋三层配餐大楼;2008年,又在顺义区南法信镇修建了占地面积52791平方米的新配餐大楼。

厨师检查菜品。新京报记者吴江 摄

复制香港经验

在徐百灵的记忆中,北京航食成立之初,董事长、总经理都是内地人,副董事长、副总经理则是香港人,公司很多事务其实都是由吴占德之女吴淑清掌管,她至今仍是北京航食的名誉董事长。

每当有追加投资、扩大生产等重大问题时,吴树清都会拿出详细的方案和充分的理由,很有说服力,给徐百灵等内地人员留下了深刻印象。港方从一开始就接受了内地的制度文化,甚至尽力解决分配住房、给员工子女找幼儿园等纯粹中国化的问题。

除公司高管外,负责制作餐食的生产部、负责机上配送的航食部以及仓管、财务、人事等部门都有来自香港的专业人员,“基本上每个厨房、每个岗位都有1-2个人。”在王俊峰看来,北京航食正在以“师徒”的方式复制香港的管理经验,并一代一代传承下去。

今年40岁的高俊杰是北京航空配餐生产部经营部副经理,1998年进公司工作。当时,他刚刚从技校烹饪专业毕业,心想炒菜也能行。他在家里买来一桶食用油,每天练习腕力。“我就想,一天几万顿饭,我要炒多少锅啊!”

但到了北京航食后,高俊杰发现自己根本进不了厨房,每天的工作就是在流水线上打包餐食,“女生还是要干这种体力活的。”四年后,和他同期毕业的同学已经做了好几年厨师,他才终于被允许淘米蒸饭,又干了一年。

这种新员工从底层做起的模式,在这家合资公司中很常见,王俊峰认为,这就是香港人看重的“专业精神”。

与此同时,厨房里的工具也在不断变化。航配食品安全管理要求,刀具、铲子、炒勺等厨具不能配备木质手柄,而必须采用易清洗的不锈钢材质,因为木质手柄不易清洗,容易滋生微生物;进入生产区、加工间,必须用43摄氏度温水洗手,并且为避免二次污染,统一调至感应水龙头。

对于这些看似苛刻的要求,北京航食严格执行。王俊峰说,其实很多细节问题,当时国内还没有统一具体的规定,但公司一点一点完善、固化了这些要求,形成了自己的一套标准。

1988年、2003年,京港两地分别续签第二期合同15年、第三期合同20年。北京航空食品副总经理王俊峰认为,公司持续盈利、在重大问题上没有分歧,是双方持续合作的基础。

公开资料显示,截至1998年底,中国已批准中外合资企业19万多家。但自20世纪90年代以来,合资企业在外商投资企业中所占比例呈下降趋势。中外在政治制度、文化背景、经营管理理念等方面的差异逐渐凸显。据《企业家日报》报道,中国合资企业中,合作顺利的不足30%,其余70%以失败告终。

北京航食与中美合资北京建国饭店、北京长城饭店同时获得国家外商投资管理委员会的批准,如今部分企业经历了股权变更,但在北京航食,京港两地的合作一直顺利而稳定。

北京航空食品三期配餐楼全景。照片由受访者提供

开发新菜品并标准化餐食

5月29日上午,51岁的刘江打开研发实训厨房的冰柜,拿出一包180克的速冻面条,用和飞机上一样的90度热水,将宽度只有两三毫米的面条泡两遍,一锅滑溜溜、富有弹性、嚼劲十足的白面条就出来了,吃起来有点像日本的乌冬面。

速冻面是北京航空食品公司研发的新产品,可在飞机上烘烤或泡在热水中,方便加热,可直接与肉丁酱、番茄鸡蛋汤或预先煮好的肉汤一起食用。

在这个100平米的研发培训厨房里,中西调料的不锈钢柜台、多头灶具、挂着大大小小的锅碗瓢盆的不锈钢架子占据了近一半的面积。无数的食品原料、半成品在这里煎、炒、炸,经过重重考验,最终变成航空食品。

刘江介绍,即将推出的牛腩面,主要食材包括这款速冻面,搭配优质牛肋排,菜品是配合“一带一路”总体规划而研发的,食材和烹饪方式均采用特定标准,符合沿线国家和地区的饮食习惯。

除了研发培训厨房,高俊杰的生产部还有专门负责详细标准化研究的厨师团队。“中国厨师的烹饪方法和口味往往各不相同,我们要做的就是保证所有厨师做出来的味道都一致。”

比如,在做一桶标准化的鱼香肉丝汤时,糖、醋、辣椒的用量都有严格的规定,肉、笋、木耳等辅料的用量也必须按比例混合。“你这桶汤只能用来做一锅肉,不准多放。”高俊杰说。

经过标准化的配料后,工人们只需要进行最简单的加工,将肉和配菜焯水、炒熟,再浇上调好的汤就可以了。

7月1日,新品牛腩面将在国航“一带一路”航线上正式上市,与此同时,另一款新品“鱼肉羊肉”也将上市。针对这两款新品,北京航食还为其主创刘江拍摄了宣传海报。

“如今社会分工越来越细,人们对某一事物的标准越来越高,标准变化也越来越快。”王俊峰说,在这种市场开放、竞争激烈的环境下,如何接受这些变化、如何提升自身的标准,“这是我们现在和未来面临的挑战。”

■ 改革亲身经历

许百灵 (86 岁) 原中国民航北京管理局局长、中国国际航空股份有限公司首任总裁

飞机上的餐食是旅客关心的问题。过去,我们的餐饮设施落后,观念不先进,旅客经常对我们做的餐食有意见,连邓小平同志都有意见。有一次,我奉邓小平之命看望他和卓林同志,他们正在吃饭,小平同志对我说:“你的面包不好吃,老是散架。”这让我很惭愧。

回京后,我向中国民航局原局长沈土汇报了此事,我们一致同意,要尽快从根本上解决问题。

改革开放为合资创造了条件,我曾与日本航空、香港启德机场等洽谈合资配餐,但因条件太高而未能如愿。

后来,香港美心集团总经理吴占德先生主动找到中国民航局,沈图局长非常重视,指示我们与吴占德先生洽谈,美心集团的条件非常优厚。吴占德先生非常爱国,他对我们说:“跟你们合作,不是为了盈利,而是为了把中国民航的航空配餐提高到国际水平。”他的爱国情怀让我们感动不已。

当时北京局没有外汇,也没有人民币,只有餐饮老厂房,我们投资老厂房300万元,占51%股份,港方投资288万元,占49%。吴占德先生答应派一位经验丰富的香港经理来担任合资公司的副总经理,派外国厨师来帮助我们经营和培训餐饮员工。

合资后,他们先从澳大利亚进口面粉,因为当时国内生产的面粉不适合做法式面包。在香港厨师的指导下,采用从国外引进的先进烘烤设备,烤出来的面包香气扑鼻,不粘锅。新面包烤好后,我们送去给邓小平同志品尝,他夸我们的面包好吃。

北京各大宾馆、饭店知道我们生产新面包,北京钓鱼台国宾馆、人民大会堂、建国饭店等都下了订单,法式面包当时在北京市场上成为抢手货,供不应求。

1980年5月1日,北京航空食品公司正式成立,这是中国改革开放后第一家合资企业,影响十分广泛,并举行了隆重的开业典礼。

■ 改革词典

中外合资经营企业:为了扩大国际经济合作和技术交流,经中国政府批准,外国的公司、企业和其他经济组织或者个人可以同中国的公司、企业或其他经济组织在中国境内合作举办合资经营企业。合资经营企业的一切活动必须遵守中国的法律、法规。

■ 改革故事

北京航空配餐审批通知

1980年,北京航空食品有限公司收到加盖“中华人民共和国外国投资管理委员会”红印的“外资审字[1980]1号”批准通知书,通知书载明,双方于1980年3月8日签订的合资合同、公司章程“经一致同意,现予执行”。

新京报记者华宣、实习生张一川、编辑陈炜、校对卢爱英